Ballochorie meint die Ausbreitung von Pflanzensamen durch Wegschleudern:

https://de.wikipedia.org/wiki/Ballochorie

Was etwas trocken tönt, erlebte ich im Hochsommer hautnah am Beispiel des Diptam (Dictamnus albus): Ich las neben einer Diptam-Staude im BoGa Fryburg einige schwarzglänzende Samen zusammen, wobei ich ab und zu ein hohes Klicken hörte. Bald stellte sich heraus, dass die Kapseln gerade im Begriffe waren, ihre Samen abzuschleudern. Ich setzte mich in der Folge auf eine nahe Bank und stellte zu meiner grossen Verwunderung fest, dass auch vor dieser einzelne schwarze Samen ähnlich Apfelkernen im Kies lagen, obschon sie ca. 5 Meter von der nächsten Diptamstaude entfernt war!

Das hat meine Neugierde geweckt, dem Mechanismus nachzugehen, durch den diese erstaunliche ballistische Leistung erzielt wird. Das Ganze erwies sich indes als schwierig, da man eigentlich Zeitlupenaufnahmen machen müsste, um ihm auf die Schliche zu kommen. Ausserdem ist der Zeitpunkt des Abschleuderns nicht vorhersehbar. Hier, was ich herausfand:

Zum Erfassen der Ausgangslage verlasse ich mich gerne auf HEGI: Illustrierte Flora von Mitteleuropa (Bd. V 1 p. 75)

„Frucht kurzgestielt, eine in 5 Teilfrüchte zerfallende, runzelige, mit Drüsen und einfachen Haaren besetzte, etwa 1 cm lange Kapsel; Teilfrüchte zusammengedrückt, geschnäbelt, 2-klappig, bis fast an den Grund der Bauchnaht aufreissend; innere Schicht der Fruchtwandung (Mesokarp) elastisch abspringend. Samen birnförmig-kugelig, 4 mm lang, glänzend-schwarz, mit fleischigem Nährgewebe“.

“Die Blüten bilden fünffächrige, sternförmige Kapseln mit relativ großen, schwarzen Samen aus (ROTHMALER et al. 2005). Die ballochoren Samen werden durch Turgoränderungen in den Früchten bis maximal 5 m von der Mutterpflanze weg geschleudert (PFEIFFER 1997)”.

Was sich gut beobachten lässt, sind diese fünffächrigen Sammelbalgfrüchte, die auf der Aussenseite von einer Vielzahl von Drüsenhaaren bedeckt sind, wodurch sie einen sehr aromatischen, meiner Einschätzung nach zwischen Zimt und Orange liegenden Duft verströmen.

Die von Hegi erwähnten Mesokarpien fliegen kaum weit. Ich fand sie als spiralig zusammengerollte, helle und derbe Gebilde zahlreich zu Füssen der Pflanze, während die meisten Samen deutlich weiter von dieser wegbefördert wurden: 1 Meter, 2 Meter und bis zu 5 Meter, wie bereits erwähnt. Da diese Samen nicht gerade klein sind, erkannte ich sie leicht bei näherem Hinsehen im hellen Kies neben der Staude.

Man kann den Vorgang auch manipulativ auslösen, indem man mit zwei Fingern die Kapseln und anhaftenden Mesokarpien immer weiter auseinanderzieht, bis der Explosionsmechanismus (bei Stille auch zu hören) ausgelöst wird. Das geht aber nur bei ganz trockenen Kapseln, bei deren Schütteln die Samen im Innerem ein klapperndes Geräusch erzeugen.

Hypothese:

Durch fortschreitende Austrocknung mit entsprechender Turgoränderung öffnen sich diese Kapseln nicht schlagartig (wie ich zuerst dachte), sondern sehr langsam im Sinne einer fortschreitenden Dehiszenz. Dadurch wird das darin befindliche elastische Mesokarp weiter ausgetrocknet und unter Spannung gesetzt, wobei dies eine Torsionsspannung zu sein scheint. Ist diese gross genug, bricht es spontan mittig an einer Sollbruchstelle und fliegt in zwei Teilen sich zusammenrollend heraus, wobei die Samen mechanisch mitgerissen werden. Wahrscheinlich funktioniert das Ganze am Besten bei direkter Sonneneinstrahlung oder warmem Wind.

Zwischenbemerkung:

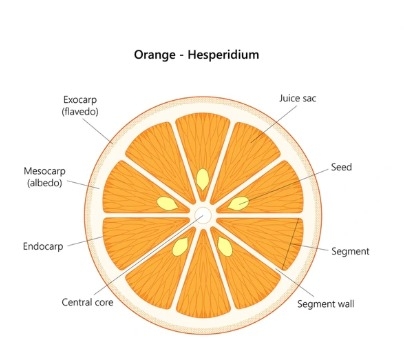

Das Weisse (Albedo) zwischen Schale und Fruchtfleisch ist bei einem anderen Rautengewächs wie der Orange wissenschaftlich gesehen ebenfalls das Mesokarp! Jedes ihrer Frucht-Segmente ist von einem dünnen Häutchen umgeben (=Endokarp), die ganze Frucht von einer zweigeteilten Schale. Die innere weisse Schicht dieser Schale ist das Mesokarp (Albedo), die äussere im reifen Zustand orange (=Exokarp, Flavedo).

Preisfrage: Was ist denn bei der Diptamfrucht das Endokarp?

Schlussfolgerung:

Mein Erklärungsversuch bleibt mit etwas Unsicherheit behaftet, zumal er sich wie erwähnt meiner direkten Beobachtung entzieht. Ich gebe zu: ich kombiniere, was sich (mit etwas unscharfer Terminologie) in der Literatur findet, mit dem, was ich beobachtet habe. Dabei komme ich bildlich gesprochen zu folgender Interpretation: das Öffnen der Kapseln entspricht dem allmählichen Spannen eines Pfeilbogens (=Exokarp). Die Sehne ist das Mesokarp, das dadurch elastisch gespannt wird. Wird der Pfeil (=Samen) schliesslich abgeschossen, entspannt sich die Sehne schlagartig und wirft so den Pfeil nach vorne (mutatis mutandis). Das Ergebnis ist auf jeden Fall erstaunlich.

Um die Feinmechanik des Vorgangs und den genauen Abschusswinkel zu beschreiben, bräuchte es weitergehende Untersuchungen.

Gedankenspiel:

Ein mathematisch begabter Freund machte zu meiner Beobachtung folgende Bemerkung: „Mit Deinen spannenden Beobachtungen stellst Du mir noch ein Verbreitungsrätsel. 5 m Schleuderweite sind für eine Pflanze mit Samen ohne Flughilfe ja eine ganz schöne Leistung. Nun lag im Rhonetal vor gut 10'000 Jahren aber ja noch eine dicke Eisdecke. Ich rechne grosszügig mit 15'000 Jahren und 10 Metern im Folgenden. Das heisst: Auch wenn der Diptam richtig Gas gegeben hat bei der Wiederbesiedelung, dürfte sein Refugium während der Eiszeit maximal 150km entfernt gewesen sein, damit er heute dort wieder vorkommt. Und er wächst ja nicht gerade an der Eisgrenze… ".

Da verstumme ich nun definitiv (und endlich!), da ich keine Ahnung habe, wie der gute Diptam nacheiszeitlich aus seinen mediterranen (oder osteuropäischen?) Refugien via Genfersee über Martigny schön brav bis nach Brig hinauf eingewandert ist.

1 Réponses

Rein von der physikalischen Arbeit, die da verrichtet wird, sind fünf Meter übrigens nicht so sensationell. Das olumen, d. h. Gewicht des Samens, hängt in dritter Potenz von dessen Größe ab. Die Kraft des Schleudermechanismuß hängt aber von einer Fläche oder Länge, d. h. von einer oder zwei Dimensionen ab. Bei sehr kleinen Strukturen ist das Gewicht in Relation zur Schleuderkraft sehr klein. Das heißt, einen Samen weit zu schleudern ist ziemlich leicht. Der begrenzende Faktor ist eher der Luftwiderstand.

Das ist die selbe Geschichte wie mit den Ameisen, die ein Vielfaches ihres Eigengewichts tragen können. Waren die Tiere so groß wie wir, würden sie sohl unter dem eigenen Gewicht zusammenbrechen.

> Da verstumme ich nun definitiv (und endlich!), da ich keine Ahnung habe, wie der gute Diptam nacheiszeitlich aus seinen mediterranen (oder osteuropäischen?)

Nun, die Samen treffen ja sicherlich auch mal eine Ziege oder ein Schaf, in deren Fell sich der Same verfängt. Vielleicht ist es eine ähnliche Geschichte wie beim Kreuz-Enzian, der stark zurückgeht, seit die Herden nicht mehr durch Mitteleuropa ziehen.

- J'aime

Répondre